千葉県にある本格的な鍼灸治療専門院、やの針灸院です。

やの針灸院 047-711-3331

(ハイタウン塩浜商店街)

〒272-0127 千葉県市川市塩浜4-2 ハイタウン塩浜(3号棟2階) 3-210

治療方針とよくある質問policy & FAQ

はり・きゅう専門院としての基本スタンス

鍼治療をやっているからといって、100%東洋医学が良いと思っているわけではありません。

西洋医学を否定せずに、平行した形で、鍼治療が役に立てばよいと、思います。とくに細菌感染は抗生物質のほうが効きますので、薬物アレルギーなどで薬物治療できないかた、妊婦さん以外は病院に行かれるほうがよいです。

毎朝、必ず施術前に太極拳などで練功し、精神統一するのは鍼灸師生活で必須です。特殊な場合を除いて気功そのものを治療に使ったりはしません。

中医学、漢方には病名がありません。病名のことを証(しよう)と呼びます。漢方医のかたも、みなこれで、苦労します。なぜなら、国家試験に一切、でませんから。

中医学、漢方には病名がありません。病名のことを証(しよう)と呼びます。漢方医のかたも、みなこれで、苦労します。なぜなら、国家試験に一切、でませんから。

(ちなみに、鍼灸師の国家試験は簡単なものはでます)

鍼灸師は、免許をとったら、まず、弁証ができるように必至で勉強します。何年もかかります。脈診は30年と言われてるくらいで、舌診よりさらに難しいです。

いろいろ弁証方法があるのですが、

やはり、プロは、臓腑弁証だと思います。

すごく難しいですが、これができないと、針はうてません。

漢方を使う医師の先生もこれができないと、とりあえず、処方をだすことになります。

風邪なら葛根湯、→みな冗談で、葛根湯医といます。

漢方の先生から、漢方薬をもらったら、私は、何証ですか?

と、効いて下さい。こたえられないと、とりあえず処方です。

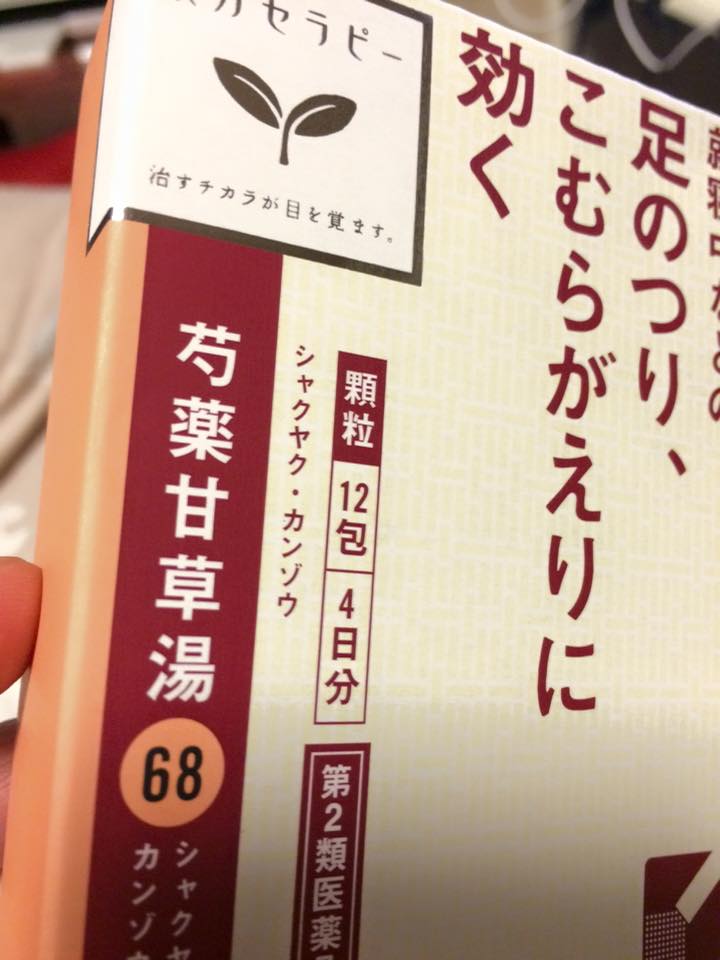

ただ、なぜか、芍薬甘草湯だけは、とりあえずで、効きます。

医師の監修あり。これだけ覚えれば十分 (初心者のための)

臓腑弁証、厳選32

時間制ではありません(実際は1時間くらいです。まれに2時間の方もいらっしゃいますが、料金は変わりません)

その方の体調、体質によりますので、時間制はナンセンスな話です。

(鍼治療に慣れた方は、一回の施術で70~80本入れますが、普通は慣れるまでそこまで、やりません。

やりすぎは、当然駄目ですが、その逆も全く効果がでません)

複数の部位でもすべて同じ料金です。

銀針(全身のすべて銀針は効果が期待できないのでやめました)、箱灸、吸い玉、灸頭鍼、パルス治療、パイオネックス、耳針など、いかなる治療を加えても料金は加算されません。

脈診が変ってしまう薬剤 鍼灸師が覚えるべき薬剤その1

施術の流れについて

-

問診

筋・筋膜性の腰痛などあきらかに整形外科疾患と思われるものは、中医学を用いず、トリガーポイントを使います。舌診、脈診などを省略することも多々あります。

-

舌脈診

舌診脈診をして、弁証を立てます。(漢方薬局と同じですが、中医学派は、腹診は、しないこともあります。私はお腹にハリを打つときに触ります。

院長実践 中医学の舌診の仕方。

院長実践 中医学の脈診の仕方。

-

弁証

治法をきめます(薬でいう処方のこと。ツボの位置を決めます)。これを失敗すると施術を失敗します。

院長実践 中医学の弁証の仕方。パーキンソン病

-

はり施術・施術

置鍼法、を使います。(例外を除いて抜き差ししません)約15分の置鍼 × 2セット(仰向けとうつ伏せ)が基本になりますが、おそらく施術に入ると手を休めることは一度もありません

問診、舌診、脈診をいれて1時間弱。その症状に対してですので、時間は全く関係ありません。

患者さんの体質、体調によって針の材質、種類太さ、深さ、本数が違います。

腹診その2 楽しく学ぶ腹診 鍼灸治療で大切な切診 日本漢方詳細 (27分) How to acupuncture.

●舌診脈診についての注意

治療前に、デパス、ワイパックス、メイラックスなど、抗不安薬、向精神薬をお飲みになるかたは非常に多いです。脈が変化して脈診がかわりますので、弁証(治療方法も変わります)が変わります。服用された方はいえる範囲で教えてください。

※また、脳梗塞、心疾患のため(ワーファリン、バイアスピリンなど)血液をさらさらにする薬を服用されている方は絶対に教えてください。針の種類と、打ち方がすべて変わります。

いわゆるマイナートランキライザー。ロラゼハム(ワイパックス)

いわゆるマイナートランキライザー。ロラゼハム(ワイパックス)(ジェネリックは難しいですが、新薬をふくめ精神系のお薬においては、薬の名前と効能、半減期などの情報はほとんど記憶していると思います)

漢方薬について

詳細は、院長の同級生の漢方医、小野村先生にお問い合わせください。

田中医院(小野村雅久 院長) http://www.tanaka-clinic.net/

また、針と漢方薬は処方(針は治法といいます)の仕方が非常に似ています。もし、漢方薬を飲んでいる場合、

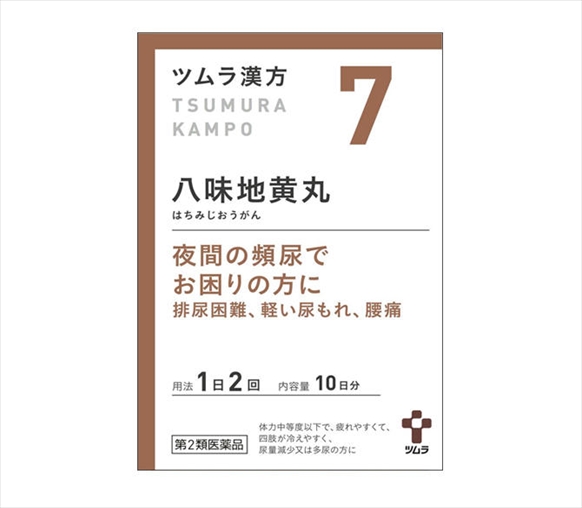

たとえば補中益気湯ならば、41番。ツムラの番号だけでもおしえていただければありがたいです。

私が愛用している、疲れているときに飲む漢方。補中益気湯、十全大補湯。

私が愛用している、疲れているときに飲む漢方。補中益気湯、十全大補湯。保険のつかえることで有名なツムラの漢方薬には番号がついてます。ちなみに有名な葛根湯は1番です。

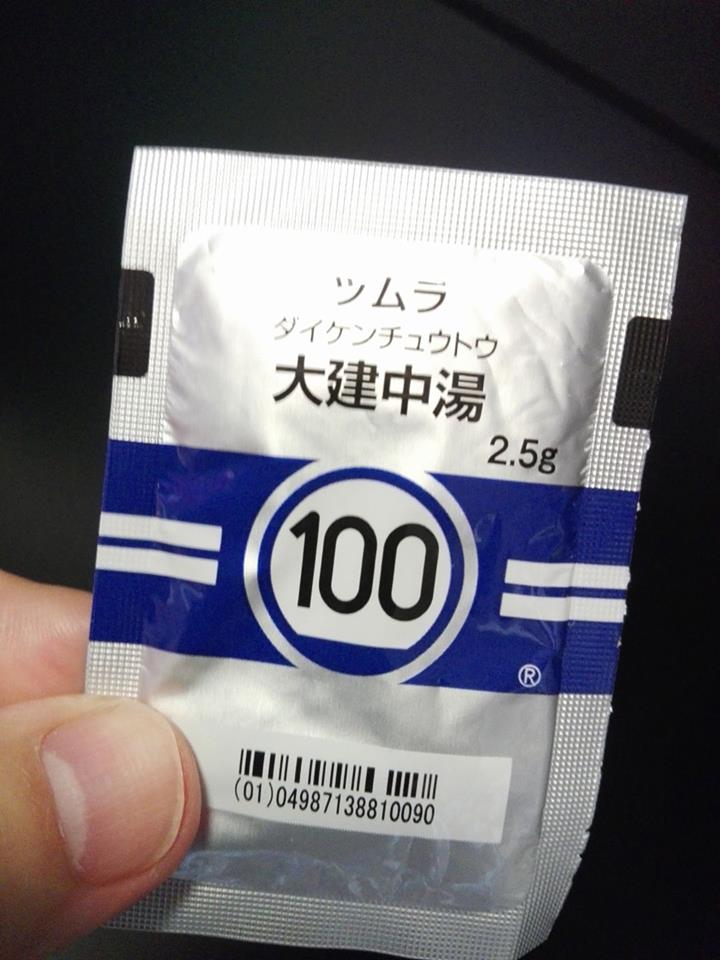

大建中湯(だいけんちゅうとう) 西洋医学中心の医師も頻繁に出す、お腹関係の薬です。ノロウイルスは現代医学で治療法がないので、ノロに罹患したとき処方されたりします。大腸ガンの予後で飲んでいる方もいらっしゃいます。

大建中湯(だいけんちゅうとう) 西洋医学中心の医師も頻繁に出す、お腹関係の薬です。ノロウイルスは現代医学で治療法がないので、ノロに罹患したとき処方されたりします。大腸ガンの予後で飲んでいる方もいらっしゃいます。現在の日本では、ほとんどの漢方薬が医師の処方ですと保険が使えます。値段はそれぞれ薬価と保険の負担が違いますので幅がありますが、一か月3000円~5000円程度の個人負担になると思います。

(ツムラの顆粒状のものだけでなく、煎じて使う、いわゆる本当の漢方薬にも保険は適応します。当然医師が処方することが必要条件になります。本来の漢方薬は煎じるのに手間がかかりますが、効果は顆粒よりいいようです。都内の某漢方専門クリニックでは、薬にもよりますが、薬代は一か月約3000円くらいになると思います)

ちなみに、漢方薬は副作用がないと思われがちですが、医学的なエビデンスはありません。

経験的に漢方薬に副作用はあります。重度のこともあります。

皮膚などに副作用が出る場合も多々あり、漢方の種類によりますが、下痢は普通に起こったりします。

医療関係者のかたは、知っていますが漢方薬で間質性肺炎を引き起こした死亡例があります。現在は、小柴胡湯はインターフェロンとの併用が禁止されていますが、漢方薬といえども薬は薬という認識が必要だと思います。

自宅にある研究用漢方煎じ機械。ツムラを使わないで、本物の漢方薬を煎じる機械です。昔は、土瓶でぐつぐつ煮るイメージがありましたが、今は、象印(とろびらんらん)のようなメーカーで、漢方を煎じることができます。

自宅にある研究用漢方煎じ機械。ツムラを使わないで、本物の漢方薬を煎じる機械です。昔は、土瓶でぐつぐつ煮るイメージがありましたが、今は、象印(とろびらんらん)のようなメーカーで、漢方を煎じることができます。 不安感やイライラ、抑うつ、不眠などで、よく処方される半夏厚朴湯ツムラ16番。当然、保険適応です。

不安感やイライラ、抑うつ、不眠などで、よく処方される半夏厚朴湯ツムラ16番。当然、保険適応です。ちなみに、喉がガラガラして痛いとき。耳鼻科で処方されるときも多々あります。

中医学では、異病同治といって、異なった疾患でも同じ薬が効くことをいいます。これは、西洋医学にない概念です。

芍薬甘草湯(しゃやくかんぞうとう)。写真はクラシエの売薬。足がつるときに使います。西洋医学の医師が、「最も足のつりに効果がある」と口をそろえて言われるのは、この漢方です。あまりに有名すぎて漢方が嫌いな医師でもこの存在を知らない方はいないと思います。当院の患者さん情報ですが、医師に足がつると訴えると、ほとんど保険適応で出してくれます。(副作用や甘草がダメな方はでません)

芍薬甘草湯(しゃやくかんぞうとう)。写真はクラシエの売薬。足がつるときに使います。西洋医学の医師が、「最も足のつりに効果がある」と口をそろえて言われるのは、この漢方です。あまりに有名すぎて漢方が嫌いな医師でもこの存在を知らない方はいないと思います。当院の患者さん情報ですが、医師に足がつると訴えると、ほとんど保険適応で出してくれます。(副作用や甘草がダメな方はでません)即効性があり、知人の医師から「服用後5分で効果がある」と聞いて、耳を疑いました。私も実際に服用して実験しましたが、激痛の中、ふくらはぎがつっている最中でもおさまり驚きました。保険を使わなくても、1200円程度で薬局で購入できます。

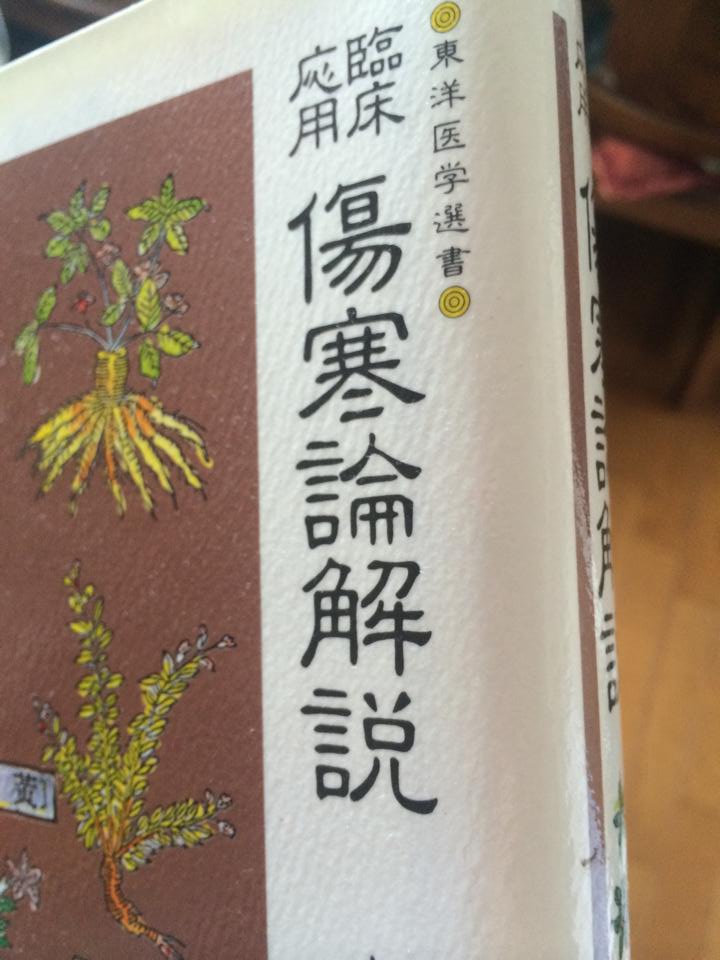

漢の時代に書かれた張仲景の名著。通称、傷寒論。ツムラをはじめ、日本の漢方薬は、ほとんどこの本によるものです。この本の概念、内容が完全に頭にはいっていないと、たとえ漢方専門の医師でも弁証(体の状態をみたてること)をたてることができず処方を間違えるといわれています。読めばわかりますが、風邪ならば葛根湯という西洋医学のような発想はありません。西洋医学とまったく考え方が異なりますので、最初はびっくりします。同病異治、異病同治。針の治療法と非常ににているので、鍼灸治療と相性が良いです。

漢の時代に書かれた張仲景の名著。通称、傷寒論。ツムラをはじめ、日本の漢方薬は、ほとんどこの本によるものです。この本の概念、内容が完全に頭にはいっていないと、たとえ漢方専門の医師でも弁証(体の状態をみたてること)をたてることができず処方を間違えるといわれています。読めばわかりますが、風邪ならば葛根湯という西洋医学のような発想はありません。西洋医学とまったく考え方が異なりますので、最初はびっくりします。同病異治、異病同治。針の治療法と非常ににているので、鍼灸治療と相性が良いです。医師の監修あり、鍼灸師が知っておくべき漢方薬30選

●舌診

直前にコーヒーをお飲みになると舌の色が変化しますので、お食事されたかたは、教えてください。

こういう舌のかたは非常に多いです。

おそらく、「活血」そして「清熱」という

針の打ち方をします。

針を使うからといって、イコール東洋医学ではありません。

舌診、脈診、問診、すべてを診て

(四診合算といいます)

針の打ち方を決めます。これが東洋医学(中医学)の針灸の方法です。

徳川家康と漢方コラム223

今から1800年前に中国で張仲景が傷寒論を著したとされ、葛根湯などの現在の多くのツムラ漢方薬の配合比率もここに記載されております。日本には漢籍の書物とともに生薬も輸入され、漢方は日本に段階的に伝わりました。固有名詞をもった漢方医の名声が上がるのは戦国時代に入ってからです。その後、江戸幕府を開いた徳川家康が自らの健康寿命の延伸のため、自分で生薬を調合し内服していた漢方マニアだったこともあり、特に江戸時代には多くの学者が出て、漢方医学が発達しました。一方、江戸時代にはオランダから医学が伝えられましたが、江戸時代にオランダ医学を蘭方、それまでの生薬の医学を漢方と呼ぶようになりました。漢方は、中国から伝えられ、日本で独自の進化を遂げ現在に至っています。

徳川家康は、江戸幕府の初代将軍として、日本の政治・文化に大きな影響を与えました。その中でも、彼が漢方に深い興味を持っていたことはよく知られています。実際に、家康は漢方薬に関する書物を収集し、自身でも薬草を栽培して研究に励んでいました。

なぜ家康が漢方に興味を持ったのかというと、当時の日本において漢方薬が一般的に使われていたことです。家康が生まれた1567年頃から江戸時代初期にかけて、漢方薬は病気治療に欠かせないものとなっていました。家康自身も、健康維持のために漢方薬を積極的に摂取していたことが伝えられています。

また、家康は長寿に強い関心を持っていました。彼は「百歳まで生きることを望みます」と語っており、そのためには健康維持が欠かせません。漢方薬は、その時代においても長寿に関する知識や治療法においても非常に重要な役割を果たしていました。家康はこのような背景から、漢方薬に関する研究を深め、自身の健康維持に役立てようとしたのです。

中高年のアンチエイジングに役立つ漢方薬として知られている「八味地黄丸(はちみじおうがん)」。 なんと、あの徳川家康が愛用していたのだそうです。

徳川家康は、生涯で73歳まで生きました。彼は1543年に生まれ、1616年に57歳で江戸幕府を開きました。そして、1636年に73歳で亡くなりました。当時の日本において、73歳という年齢は非常に高齢であり、家康が長寿を願っていたことも頷けます。

お灸と秀吉と茶々のニュース(コラム442)

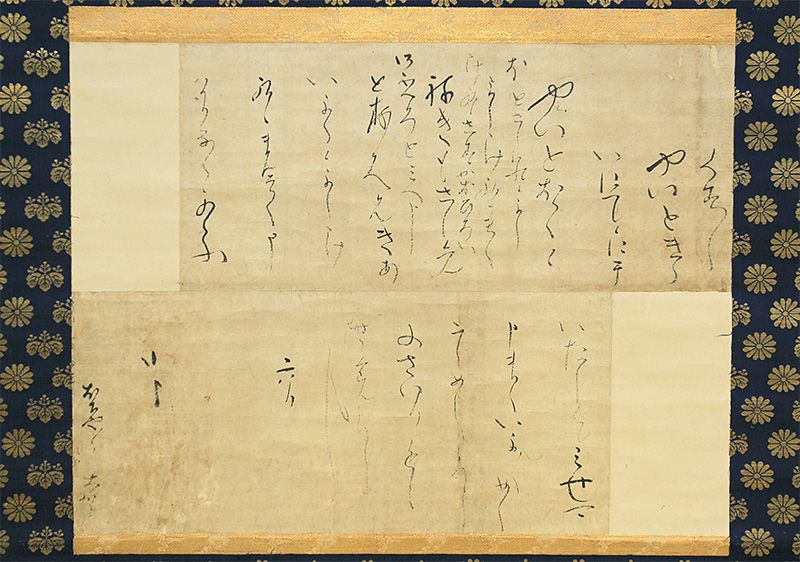

兵庫県豊岡市内の旧家で、豊臣秀吉が側室の茶々(淀殿)に宛てた自筆の手紙が新たに見つかったというニュースが、2017年7月15日に報じられた。これは、兵庫県立歴史博物館や東京大史料編纂所の村井祐樹准教授らが発表したものである。

手紙は、秀吉から淀殿に宛てたもので、淀殿が高熱を出したときに気遣う内容とされる。手紙には、秀吉が淀殿に見せるために能を企画していることや、贈り物として「さいり(サンマ)」を送った旨が記されている。また、茶々が嫌いな「やいと(きゅう)」を据えたことを「大いに満足」と称賛する一文もある。

手紙は1593年から1596年の間に書かれたものであり、書かれた場所は不明である。手紙は約50センチ四方であるが、中折り部分で2枚に切れていた。手紙が見つかったのは、この旧家が所有する古文書の中からである。村井祐樹准教授らによる調査の結果、手紙は「大高檀紙」と呼ばれる和紙の品質や筆跡から本物であると確認された。

豊臣秀吉の自筆文書は約100点あるが、淀殿宛ては5点しかなく、貴重なものである。この手紙の発見によって、秀吉と淀殿の関係に新たな一面が見えてきたとされる。

FAQ よくある質問

Q.血圧が高いのですが、針治療をしていいですか?

A.収縮時の血圧が180~200以上など異常に高い場合は、例え治療中であっても、治療を中断いたします。

しかし、医師のもと、現在進行形で投薬などの治療を受けていて安全が確認できている場合は比較的に(150~160前後)高くても意識しながら治療いたします。(針の本数は少なめになります) また、確認のため、当院で血圧を測ることも多々ございます。

Q.ダイエットをしたいのですが、鍼灸は効果がありますか?

A.結論から申し上げると効果はコストパフォーマンス的に期待できません。もちろん、消穀善飢(中医学でいう過食症)、いわゆる精神による過剰な食物摂取には絶大な効果があります。

ここからは、私の個人的な意見です。かつてテレビで紹介され、美容針灸そして、古くは耳鍼など、ダイエット鍼ブームがありました。私も免許取りたてのときに、通常の針灸の実力が満たされず、鍼灸師では食べていけないという不安を回避するために、成果が見えにくい、美容針灸を盛んに勉強しました。必死で、耳鍼などし、ダイエットの鍼も盛んにやりました。

何十人も施術させていただくうちに、わかってきました。痩せるのは一時的なもので、ご本人の強い意志がないとリバウンドしてしまいます。長い目でみて、おすすめではありません。

もちろん、私の針の実力がないんでしょうが、「ダイエットに王道なし」です。鍼だけでダイエットできるなら、私は今頃、億万長者になっているだろうし、エステではなく、美容針灸が全世界で流行っていただろう。と、個人的には、思います。

Q.中国人の鍼灸師は、うまいのですか? 日本人より効果が高いのですか?

A.中国には中医師という免許がありますが日本国内では全く効力がありません。日本で施術する限り,たとえ中医師であったとしても、日本の厚生労働省の管轄下の日本の教育機関にて最低3年以上在籍した後に国家試験を受験し直し、はり師、きゅう師の免許を国家資格を取得する必要があります。

日本人の鍼灸師にうまい下手が、あるのと同様、中国人にも、うまい下手があります。太い中国鍼を十分な消毒もせずにお構いなしに打ちこむのを拝見しますと、雑だなぁと、日本人は嫌がるだろうなぁ。と思う鍼灸師のかたもいらっしゃるし、すごい技術のかたも大勢いらっしゃいます。しかしながら、中国人の鍼灸師は、ありがたみがあるように見えますので、プラセボ効果は絶大だと思います。

日本の針灸は江戸時代に日本で開発された針管を使う方法です。中国の針は針管(ストローのようなもの)を使いません。繊細な日本人には針管を使うほうが合うようです。誤解があるといけませんが、中国の針も痛いですが、効果はあります。

結論。個人の技術によりますので施術者の人種は関係ありません。あたりまえですが・・・

Q.気功、気というのは、本当に存在するのですか? あやしいので嫌なんでけど。

A.針灸は経絡が基本になりますから本当は気の存在は無視できません。しかし、どっちでも、よいです。治療結果が、だせればよいわけですから。

気の存在があるかないかは、議論しても時間の無駄です。

ちなみに、私は28歳のときに手から気を出せるようになりましたが、科学で証明されない限り、何を言っても信ぴょう性がないので、あえて言いません。

結論。気が存在するか、理屈をこねるのではなく、治療結果を出せるのであれば本当の鍼灸治療です。それでいいでしょう。

Q.針灸に流派はあるのですか?効果は違うのですか?どの鍼灸院にいけばよいのですか?

A.現在、日本には数えきれないほどの鍼灸の流派があります。中国伝統医学を継承するもの。江戸時代からの日本独自の漢方でやるもの。いろいろな方法があり、すべてやりかたが違います。

なぜか、自分がどの流派かは、プロフィールに書いてはいけないという昔の法律(インターネットはグレーゾーンらしいですが)まであるので実際の数は誰もわかりません。

針灸だけで生活できている鍼灸師は日本では非常にすくないと思います。(国家試験で合格したものの中で、針灸で生活できる人は合格者のなかで、わずか4%と言われてます。某有名編集部調べ)

私の習った鍼灸学校は何十年もつづく歴史のある学校でしたが、それでもクラスの同期で開業しているのは、私の他2名だけでその他は鍼灸師とは、まったく無縁の仕事をしています。

悲しいことに、鍼灸師免許は、一時期の教員免許のように免許だけとってペーパードライバー的な使い方をする人がほとんどです。

鍼の学校卒業後、実務を一度もしたことがない、または、お呼びがかかったときに月に数回やる、という人が9割を占めていて毎日鍼治療をしている治療家の方にはあまりお会いできません。

また、小泉政権の改革の影響もあり、盲学校の学生さんを守るために制限をされていた枷がはずれ、数えきれないほどの針灸学校、そして、鍼灸大学が全国にできたので、卒業生が大量になり、若い人は、駅前のマッサージショップや接骨院でアルバイトをしたりしてなんとか鍼の練習しながら働くことができますが、脱サラの年配者は、免許を取っても全く鍼灸院に就職できなくなりました。そのため、国家試験の免許と取得と同時に、いきなり開業、いきなりデビューしなければならないという悲惨な現状が、あります。医療事故を出さないためにも、行政の指導で、卒業後最低2年の研修制度を必須にするべきだし、そういう教育機関を作るべきだと個人的には強く思いますが、今や、学校ばかりが増えすぎて昔は入学試験が20倍だった有名針灸学校もいまや、定員割れで、閉鎖するところもあり、なかなか、うまくいかない事情もあります。

これは、誤解がないように言っておきますと、私が鍼灸だけやってるから、すごい技術をもっているというわけではありません。私も発展途上で努力を続けてますし、普段の施術も大切ですが、例え生活が苦しくても、惜しまず最優先して、全国で開催されている鍼灸の研修にでかけます。

あくまで私個人の意見ですが、自分が、自分自身の身体に施術をやってもらうならば、絶対に兼業せずに、鍼灸だけで生活できている施術者のところにいくとは思います。・・・ただし、都内の巨匠と呼ばれる先生は1万円近くするので、少し値段が高いなあという印象があります。

結局は施術者との相性だと思います。

Q.はり治療で痛みがすぐ取れるのはわかりましたが、ブロック注射とどこがちがうの?

保険が使えて安いなら、ブロック注射でいいと思うんですが?

A.ブロックで気が済むなら、それで、いいと思います。当院に来られる方は、痛くなるたびにブロック注射をを延々に繰り返して、治らないから、治癒したい。というかたに、なります。または、薬剤を使えないアレルギー体質や妊婦さん、スポーツ選手になります。

針は、麻酔やステロイドを全く使わず、また、ロキソニンなどのように、プロスタグランジンに作用しませんが、麻酔のような効果を体験できます。

鍼を刺すことによって、賦活させ、自分の治癒力だけで、痛みを押さえます。(自分の体内にある痛み抑制のホルモンβエンドルフィン等に作用しているのではないかと言われています) 緩解では、なく、あくまで完全治癒を目標としますので、全身に鍼をうち、漢方的なアプローチもします。

ブロック注射は「しのぎ」ですが、はり治療は「治癒」になります。ブロック注射でしのいでいる間に治癒することもありますので、こればかりは、好みによると思います。

このページの先頭へ

やのはりきゅう院やの針灸院

やの針灸院 047-711-3331

(ハイタウン塩浜商店街)

〒272-0127 千葉県市川市塩浜4-2 ハイタウン塩浜(3号棟2階) 3-210